Extrait du discours de Monsieur Cyrus Ngo’o – Directeur Général du Port Autonome de Douala le 26 Septembre 2025

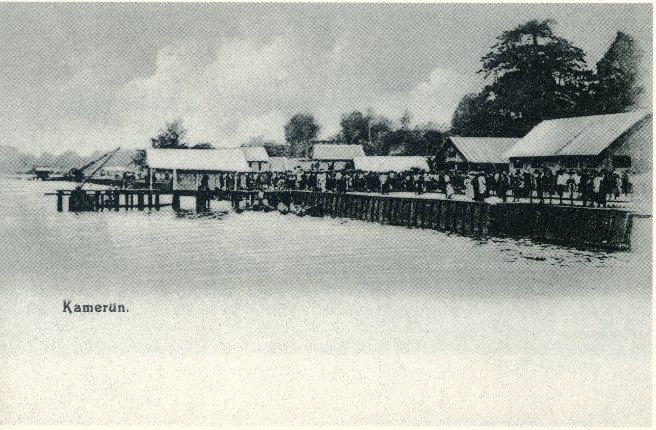

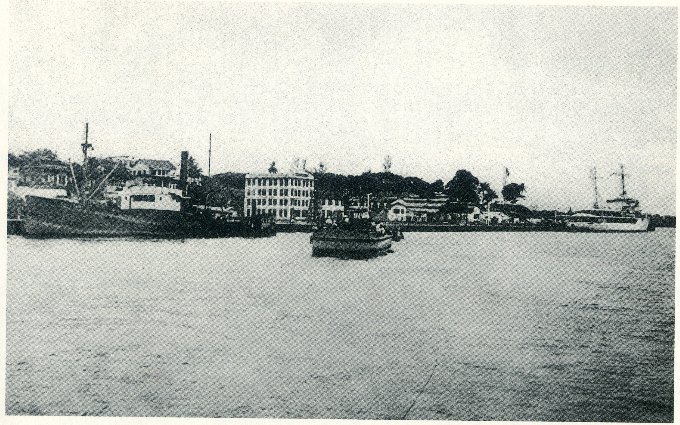

Les allemands, présents sur le fleuve Wouri à partir de 1851, s’établirent effectivement en 1868, en jetant les premiers jalons de cette infrastructure stratégique. Leur action, guidée par des impératifs économiques et militaires, visait à doter la colonie d’un débouché portuaire apte à soutenir l’exportation des produits tropicaux notamment le cacao, le café, le bois et l’huile de palme et à assurer l’acheminement rapide des équipements nécessaires à la mise en valeur du territoire.

Le choix du site de Douala et Bonabéri, au cœur de l’estuaire du Wouri, témoigne de leur clairvoyance stratégique, qui trahissait leur volonté de faire de ce lieu un pivot des échanges coloniaux.

Durant les 45 années de l’occupation allemande du Cameroun, le commerce à Douala-Bonabéri fut particulièrement dense. Les populations locales disposaient de systèmes monétaires et douaniers sophistiqués, utilisant le Kroo comme principale monnaie de comptoir. Cette unité était subdivisée en 4 Keg, 8 Piggin et 16 Bar, équivalant à 20 Marks allemands.

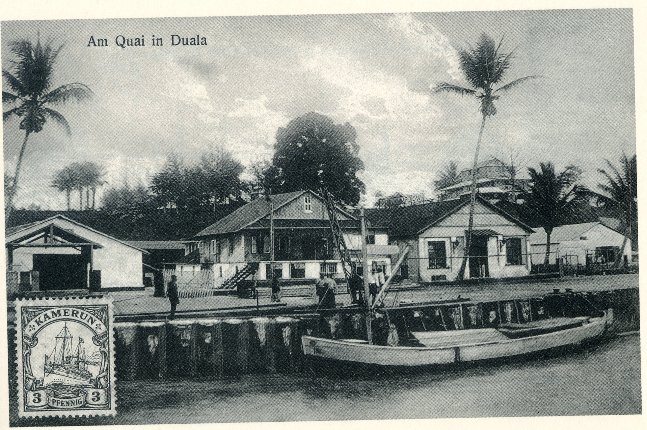

À partir de la fin du XIXᵉ siècle, les autorités coloniales imposèrent progressivement le Mark impérial, remplaçant les monnaies locales pour standardiser les échanges. Le port de Douala-Bonabéri devint alors un centre névralgique du commerce colonial, notamment grâce à l’arrivée des navires de la Woermann Linie, fondée en 1885.

D’après les données, les Allemands ambitionnaient de faire du Cameroun un hub portuaire majeur en Afrique, en développant des infrastructures à Douala, Kribi, Victoria, actuellement Limbé, et à Garoua.

Dès 1904, le port de Douala-Bonabéri, administré par le Service Officiel de Navigation Fluviale et de Cabotage, s’est doté de quais, des jetées, des docks flottants, et d’ateliers modernes., il devint un centre névralgique du commerce colonial allemand, grâce à l’Union des ligues maritimes allemandes.

La Compagnie Woermann-Linie était bien équipée, puisqu’elle possédait de puissants navires cargos et passagers longs courriers, qui touchaient les ports du Kamerun et étrangers, notamment : Victoria (Limbe), Kribi, Lomé, Conakry, Freetown, Hambourg, Boulogne, Southampton, Liverpool, Rotterdam, Madère, Tenerife, Swakopmund. Le trajet de Hambourg à Douala était alors parcouru en seize ou dix-sept jours.

Au cours de la même année 1911, la côte du Cameroun fut abordée par 536 navires vapeurs, transportant 1.551.058 tonnes de marchandises diverses, soit :

- 170 de ces navires ont accosté à Douala avec pour 492.990 tonnes de marchandises ;

- 191 navires à Victoria, avec un tonnage de 524.170 tonnes.

- Les autres 175 navires, avec un tonnage de 534.170 tonnes, ont accosté dans les autres ports, la plus grande partie à Kribi dont le trafic maritime, malgré́ les conditions d’accostage défavorables s’était développé́.

Le transport des passagers et le cabotage furent organisés par le gouverneur Theodor Seitz, avec des liaisons régulières vers Tiko, Edéa et Yabassi.

Alors que les ports de Kribi, Victoria et Douala se disputaient une égale importance, seul Kribi représentait un véritable rival pour Douala-Bonabéri, tous deux desservant le Centre et le Nord du Cameroun.

Le choix du gouverneur allemand Théodor Seitz se porta finalement sur Douala-Bonabéri, en raison de ses atouts stratégiques tels que les voies ferrées et les routes qui facilitaient son accès. Dès 1912, Douala-Bonabéri s’affirma comme principal port du pays.

Cependant, cette prospérité cachait une exploitation tragique. malgré l’abolition de l’esclavage, des centaines de Camerounais furent embarqués ici même, vers des chantiers coloniaux à travers le monde. Certains furent envoyés travailler sur le Canal de Panama, achevé en 1914, où des milliers de travailleurs africains, périrent dans des conditions inhumaines. D’autres furent contraints plus tard, de participer à la construction du chemin de fer Congo-Océan, projet français reliant Brazzaville à Pointe-Noire, achevé en 1934. Ce chantier fut également, de l’avis des historiens, l’un des plus meurtriers de l’histoire coloniale, causant la mort de milliers de travailleurs dont des camerounais, victimes de malnutrition, de maladies et de mauvais traitements.

Ainsi, le port de Douala-Bonabéri, tout en étant un carrefour commercial majeur, fut également le point de départ de tragédies humaines oubliées, marquées par l’exploitation et la souffrance des populations locales.

À la suite de la Première Guerre mondiale et du retrait de l’Allemagne, la France, investie du mandat sur le Cameroun, hérita du Port de Douala-Bonabéri, infrastructure stratégique pour la mise en valeur du territoire.

Dès 1922, l’administration coloniale française élabora un projet d’extension du port, s’appuyant sur l’avant-projet esquissé par les autorités allemandes avant le conflit. Bien que plus modeste que les ambitions initiales de ces dernières, ce plan intégrait une vision de développement à long terme. Il prévoyait notamment l’amélioration du chenal d’accès, la construction de nouvelles infrastructures et superstructures, ainsi que l’agrandissement des équipements existants.

Le coût de ces travaux fut estimé à trois millions de francs français, dont plus d’un million réservé aux opérations de dragage et à l’aménagement du site. Dans un contexte marqué par les restrictions budgétaires de l’après-guerre, les autorités optèrent pour une modernisation progressive, en adéquation avec l’évolution du trafic maritime et des besoins économiques du territoire.

Le Port de Douala-Bonabéri devint ainsi un pivot central de la stratégie française visant à développer et moderniser les infrastructures locales, tout en assurant une exploitation optimale du territoire, au bénéfice de la relance économique de la métropole et de ses entreprises.

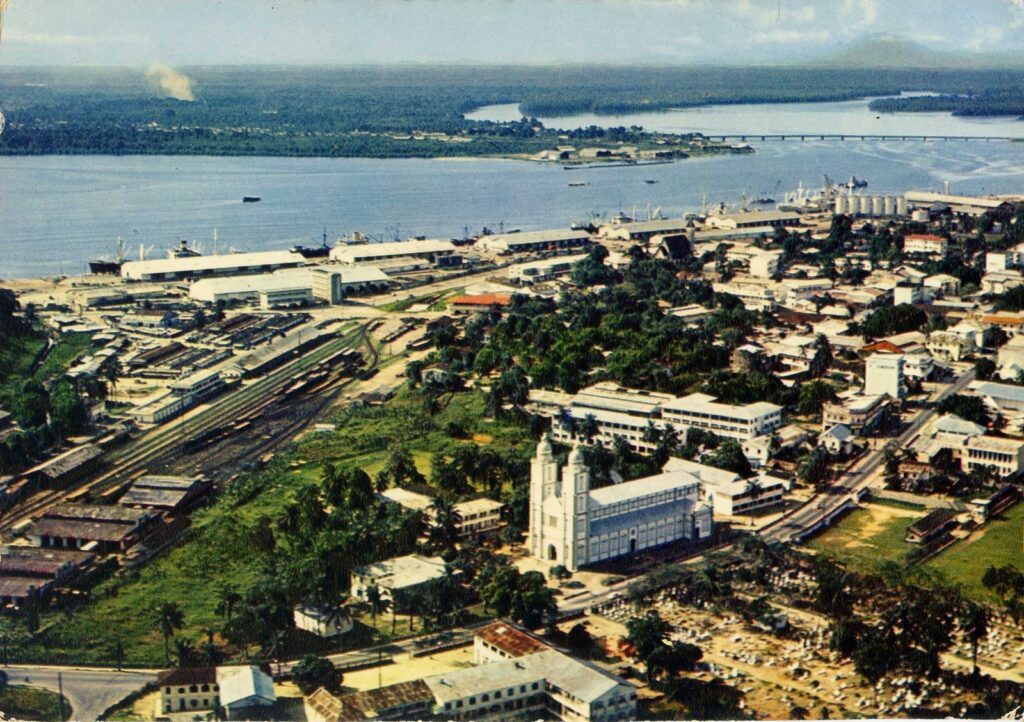

Cette orientation connut un nouvel essor au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le 22 janvier 1947, le gouvernement français adopta un avant-projet d’extension qui portait sur l’amélioration des infrastructures et superstructures existantes, l’approfondissement des chenaux d’accès, la construction d’un boulevard maritime et diverses extensions, notamment à Bonabéri. Une enveloppe de 3,169 millions de francs CFA fût alors confiée à la Société des Grands Travaux de Marseille pour conduire les chantiers d’agrandissement et de modernisation.

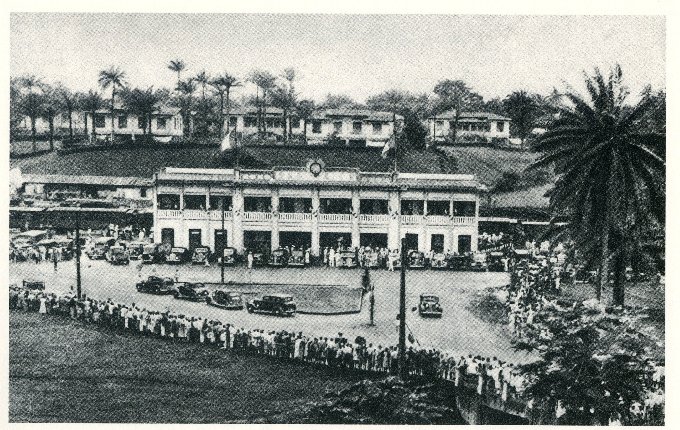

La pose du premier bloc des nouveaux quais fut présidée par le Secrétaire d’État à la France d’Outre-Mer, le Dr Louis-Paul Aujoulat, en présence du Haut-Commissaire de la République française au Cameroun, Jean-Louis André Marie Soucadaux, et de Paul Darnault, Ingénieur en chef des Travaux publics et Directeur des Travaux publics et des Transports du Cameroun. Les travaux, menés entre 1948 et 1954, marquèrent une étape décisive dans la transformation du port, après la première extension engagée en 1922.

À l’issue de ce vaste programme, le Port de Douala-Bonabéri disposait de 1 800 mètres linéaires de quais en eau profonde, de 30 hectares de terre-pleins, ainsi que de 25 000 m² de magasins-cales. Selon les projections établies en 1960, ces équipements permettaient d’anticiper une capacité de trafic d’un million de tonnes, avec une marge de sécurité suffisante pour répondre aux besoins des deux à trois décennies suivantes.

À l’accession du Cameroun à l’indépendance, le pays hérita de six plateformes portuaires exploitées par l’État, auxquelles s’ajoutaient deux ports privés. Le port de Douala-Bonabéri, de loin le plus important, concentrait à lui seul près de 87 % du trafic portuaire total entre 1966 et 1968. Ce dispositif comprenait également les ports de Tiko et de Victoria (aujourd’hui Limbé), qui assuraient environ 70 % du trafic du Cameroun occidental, ainsi que le port fluvial de Garoua, situé sur le fleuve Bénoué, dans le Nord du pays.

Les ports relevant de l’État étaient placés sous l’autorité du Service des ports et voies navigables, rattaché au ministère des Transports, des Mines et des Postes et Télécommunications. Leur gestion s’appuyait sur une direction dotée d’un budget annexe.

Quant aux infrastructures privées, elles comprenaient, d’une part, le port situé à l’embouchure de la Ndian, dans le Cameroun occidental, exploité par la société Pamol, et d’autre part, celui de Campo, au Cameroun oriental, proche de la frontière avec la Guinée équatoriale, concédé à la Société forestière de Campo.

Si la France avait transféré aux nationaux la gestion de plusieurs institutions administratives et entreprises dans la partie occidentale du pays, la situation fut sensiblement différente pour le port de Douala-Bonabéri.

En effet, les entreprises françaises déjà implantées sur cette plateforme portuaire poursuivirent leurs activités et les développèrent par la suite, bénéficiant des agréments hérités de l’administration coloniale (Syndicat des acconiers, Syndicat des compagnies de navigation, UCAM, MORY, CAMATRANS, SDV, SAGA, SOCOPAO, entre autres).

Sous la supervision du jeune État camerounais, ce maintien s’expliquait à la fois par une volonté de continuité et par les contraintes imposées par les accords coloniaux conclus à la veille de l’indépendance.

Ces derniers conféraient en effet aux entreprises françaises une position privilégiée, renforçant l’emprise de la France sur plusieurs secteurs stratégiques de ses anciens territoires. Ainsi, au lendemain de l’indépendance, aucune entreprise nationale n’était encore présente sur la plateforme portuaire de Douala-Bonabéri.

Mais, le jeune État, conscient de l’importance de l’industrie portuaire, et dans sa volonté de prise en main se don destin, engagea , avec le soutien des bailleurs de fonds internationaux, trois programmes d’investissements visant à accroître les capacité du port de Douala-Bonabéri.

Le premier projet d’aménagement lancé en 1969, financé par la Banque mondiale à hauteur de 778 millions de FCFA, dans le cadre d’une procédure d’urgence, visait essentiellement à répondre à la forte demande d’importation de clinker et à améliorer la manutention des grumes. Il se traduisit par la construction d’un quai minéralier, l’aménagement d’un parc à bois, le dragage de zones stratégiques et l’acquisition d’équipements modernes de manutention. Bien que limité, il permit une première montée en capacité du port et prépara le terrain pour une extension plus ambitieuse.

Le second projet, plus ambitieux, inscrit dans le quatrième plan quinquennal (1977-1981) et estimé à 120 millions de dollars, constitua l’axe majeur du programme d’investissement de l’Office National des Ports du Cameroun (ONPC). Lancé en novembre 1976, par Monsieur Paul Biya, alors Premier Ministre, et exécutés par l’entreprise hollandaise Boskalis, sous la direction du regretté, Monsieur Simon Ngann Yonn, alors Directeur Général de l’ONPC, les travaux visaient à doter la plateforme d’infrastructures conformes aux standards internationaux notamment par la création d’installations spécialisées pour l’exportation du bois ; l’approfondissement du chenal d’accès ; l’amélioration des dessertes routières et ferroviaires ; la modernisation de la pêche et la mise en place d’unités de réparation navale.

Conçu sur la base d’un plan directeur élaboré par des consultants internationaux, ce projet qui donna la configuration actuelle du Port de Douala-Bonabéri, traduisait l’ambition de faire du Port de Douala-Bonabéri un pôle régional compétitif.

Le troisième projet, quant à lui, financé en 1983 par un prêt de 22,5 millions de dollars de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, visait à combler les lacunes restantes. Il permit la construction de nouveaux quais en acier d’une profondeur de 9,5 mètres, l’édification d’entrepôts, ainsi que l’installation d’équipements spécialisés pour le stockage et la manutention des produits agricoles et des conteneurs. Ces investissements marquèrent une nouvelle étape dans la modernisation de la plateforme, en renforçant sa capacité d’accueil, sa sécurité nautique et la gouvernance de ses opérations.

Avec les trois extensions du Port de Douala-Bonabéri, l’Office National des Ports du Cameroun se trouva à la tête de la gestion d’une importante infrastructure portuaire, la plus grande plateforme d’échanges du commerce extérieur du Cameroun et de l’Afrique centrale.

Si l’accession du pays à l’indépendance inaugura une ère nouvelle, marquée par la volonté de reprendre en main les leviers stratégiques de son développement, la nationalisation des activités portuaires va se faire de manière progressive.

La création du Port Autonome de Douala, résultante des textes réformateurs de 1998, traduisait cette volonté de rupture avec l’exploitation exclusivement tournée vers l’extérieur. Désormais, l’ambition nationale visait à transformer le Port de Douala-Bonabéri en instrument de souveraineté économique, au service de l’industrialisation, de l’intégration régionale et de la compétitivité du Cameroun sur l’échiquier international.

Mais il se trouve, chemin faisant, que cette belle dynamique sera confrontée aux options prises et imposées par les Institutions de Brettons Woods et les organismes `spécialisés des Nations-Unies en charge des transports, de désengager l’État des secteurs stratégiques et névralgiques, toute chose qui va déstructurer et démanteler totalement l’industrie portuaire nationale.

Après les derniers grands investissements des années 1980, les infrastructures et superstructures du Port de Douala-Bonabéri vont tomber en état de décrépitude avancée. Son important patrimoine foncier et immobilier va être confisqué et aliéné. Le port, exsangue, vivra au rythme des congestions provoquées ou réelles. Le Cameroun avait presque perdu sa souveraineté sur sa principale plateforme des opérations du Commerce extérieur, qui est devenue un haut lieu de toutes sortes de trafics.

Face à cette situation, et sous les effets conjugués de la crise économique, du terrorisme mondial, des mutations dans le secteur maritime et portuaire, de la complexification de la géopolitique mondiale, l’État va décider de la reprise en main ferme du secteur.

Le Port de Douala-Bonabéri devait redevenir le catalyseur de l’économie nationale qu’il n’aurait pas dû cesser d’être. Grâce à sa situation position stratégique, et la mise en œuvre des dispositions de la loi réformatrice de 1998, le Cameroun devait redevenir un hub maritime incontournable dans le Golfe de Guinée. Après la construction du Port en eau profonde de Kribi et sa mise en activité, le Port Douala-Bonabéri se devait de faire sa mue.

Depuis 2016 donc, conformément aux Très Hautes Instructions de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Paul Biya, énoncées à Douala le 6 octobre 2011, un ambitieux programme de normalisation des activités, de rénovation et de modernisation des infrastructures et superstructures, ainsi que de développement du Port de Douala-Bonabéri, a été engagé.

Grâce à la mise en œuvre effective de projets structurants d’envergure, ce combinat portuaire a repris sa marche historique de croissance. Des pans entiers de son activité ont été renationalisés avec succès. La plate-forme connaît une profonde transformation physique qui n’a d’égale que celle des années 1970, et étend désormais son rayonnement bien au-delà des rives du Wouri. Il a retrouvé son aura d’antan.

Chez douala-guide.com, Nous luttons contre les fake News au Cameroun en diffusant une information fiable

Depuis 1997, conscients de la rareté d’une information fiable sur le Cameroun à travers le « réseau des réseaux », nous travaillons chaque jour pour collecter cette information sur le terrain et pour la diffuser.

Découvrez les richesses du Cameroun pour mieux connaitre cette Afrique en miniature.

Bafoussam, Bamenda, Bertoua, Buea, Douala, Ebolowa, Garoua, Kribi, Limbé, Maroua, Mbalmayo, Ngaoundéré, Yaoundé.

Retrouvez toutes nos annonces immobilières pour les Villes de Douala, Kribi, Mbalmayo, Yaoundé.